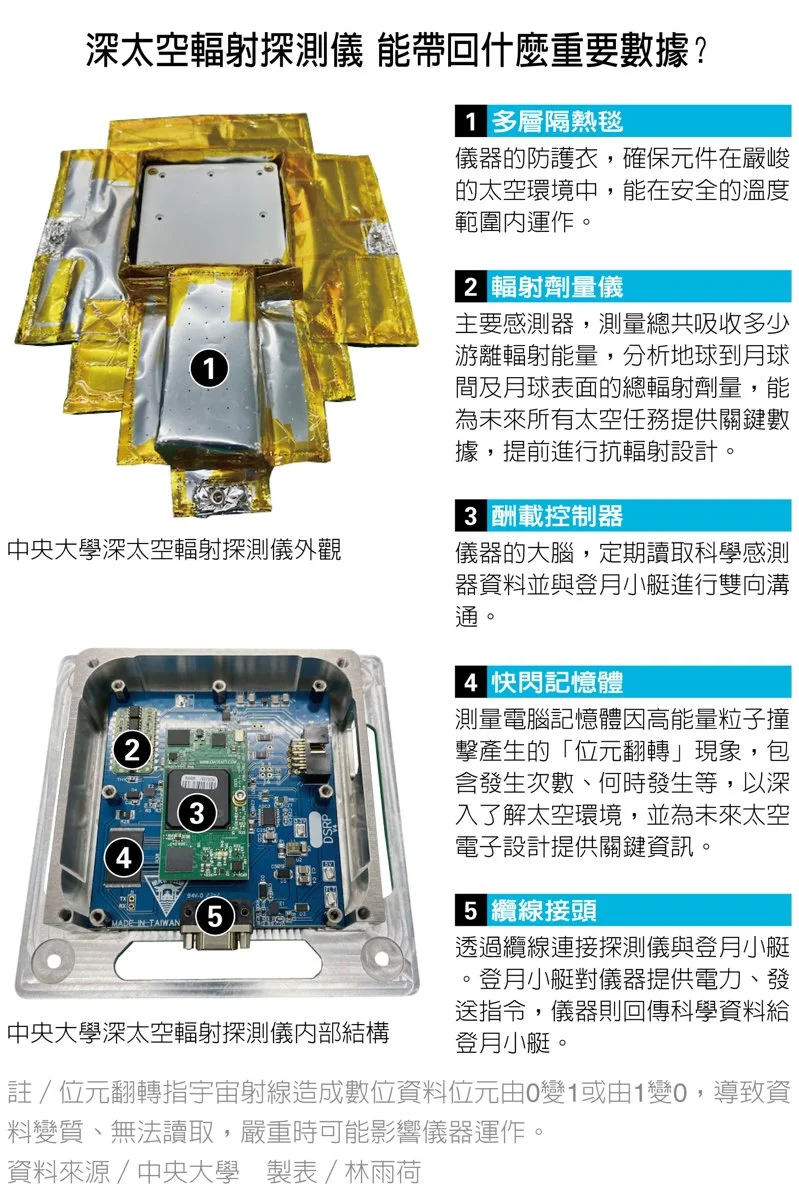

深太空輻射探測儀 能帶回什麼重要數據? 製表/林雨荷

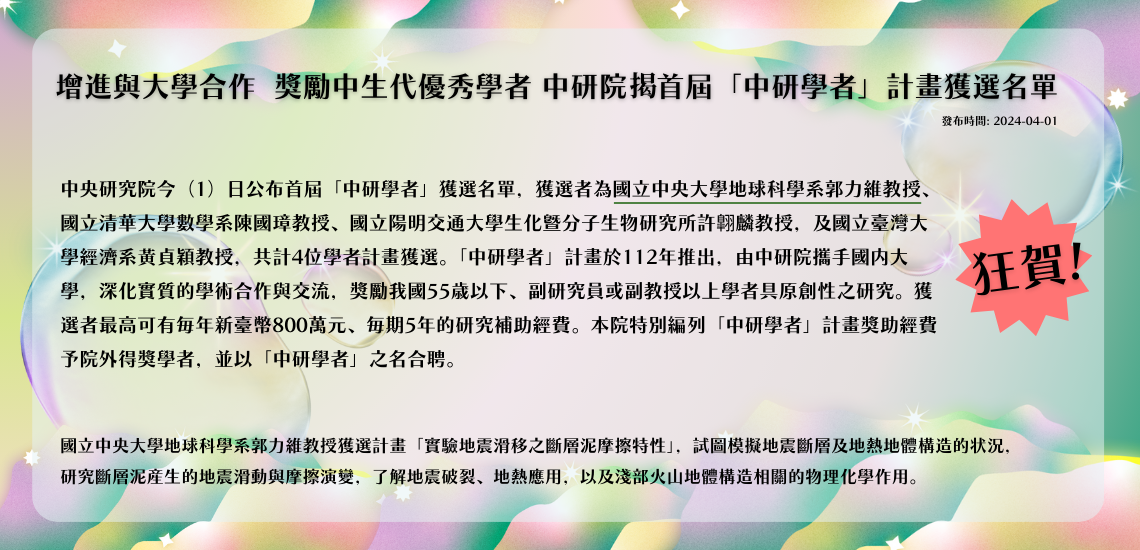

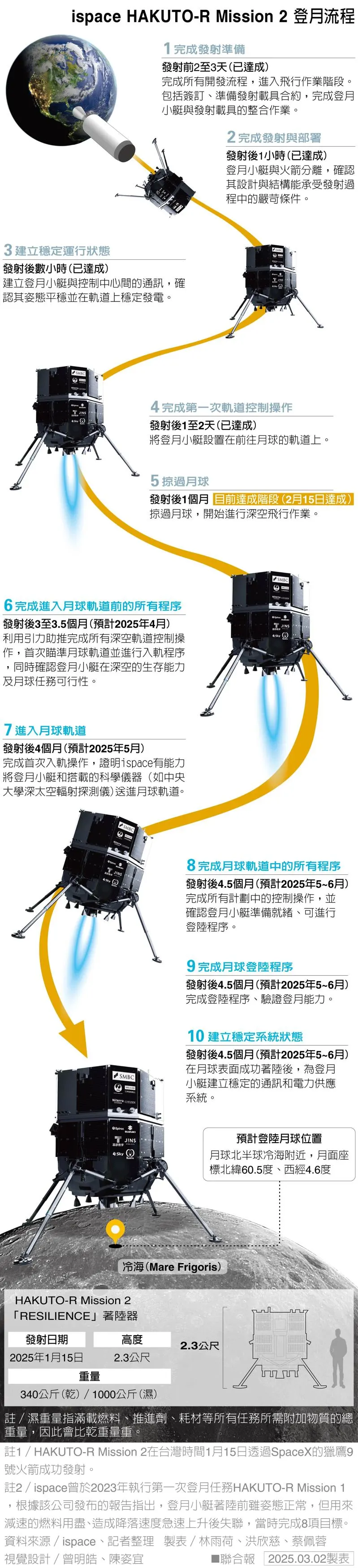

今年2月15日,日本太空新創公司ispace宣布旗下HAKUTO-R Mission 2的RESILIENCE登月小艇在發射1個月後,已完成第五階段任務,成功掠過月球。消息一出不只日本沸騰,遠在台灣的中央大學團隊同樣振奮,因為這同時是台灣史上離月球最近的時刻—「Made in Taiwan」的深太空輻射探測儀(以下簡稱DSRP)就搭載在登月小艇外側。若一切順利,台日設備最快將在5月一起上月球,寫下兩國登月新里程碑。

登月任務也引起各國關注,紐約時報、路透等外媒皆報導,路透認為這次太空之旅凸顯出全球對月表探測的熱潮。ispace業務開發高級經理浦田真幸接受本報獨家專訪時表示,Mission 2對太空發展有兩層意義,一是證明民間登月能力,未來能進一步拓展月球運輸、數據服務等商業潛能;二是將加速國際合作,各國可比照此次台日模式,以共乘方式一起登月。

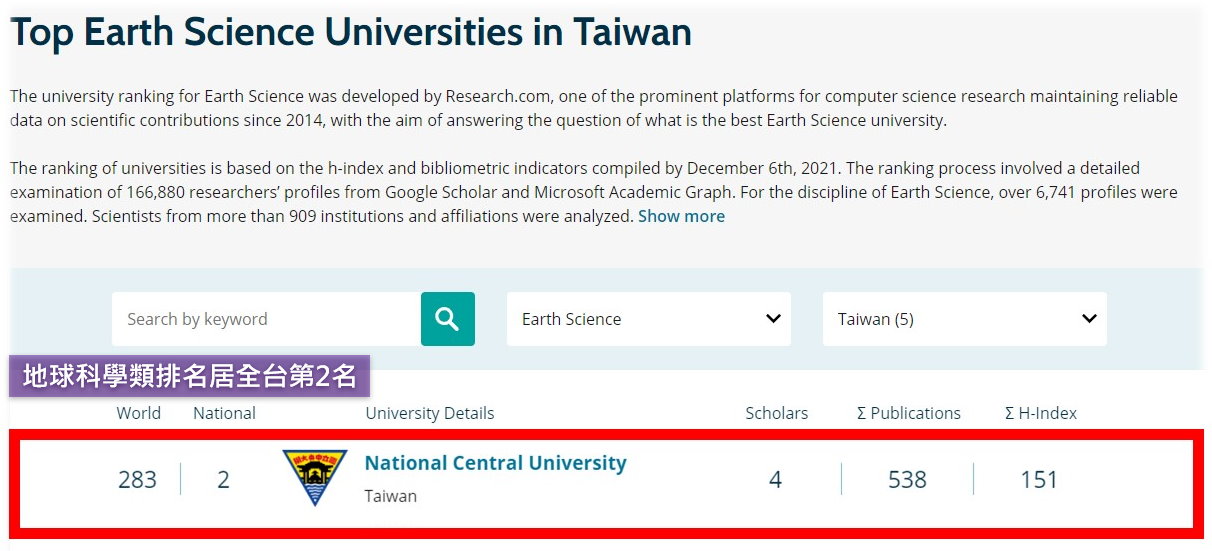

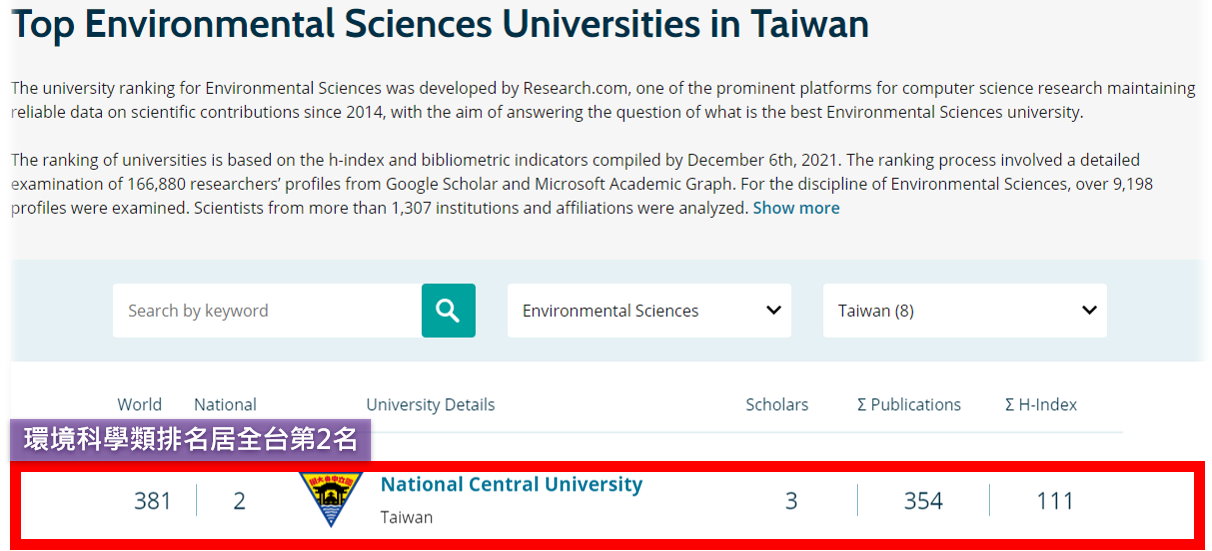

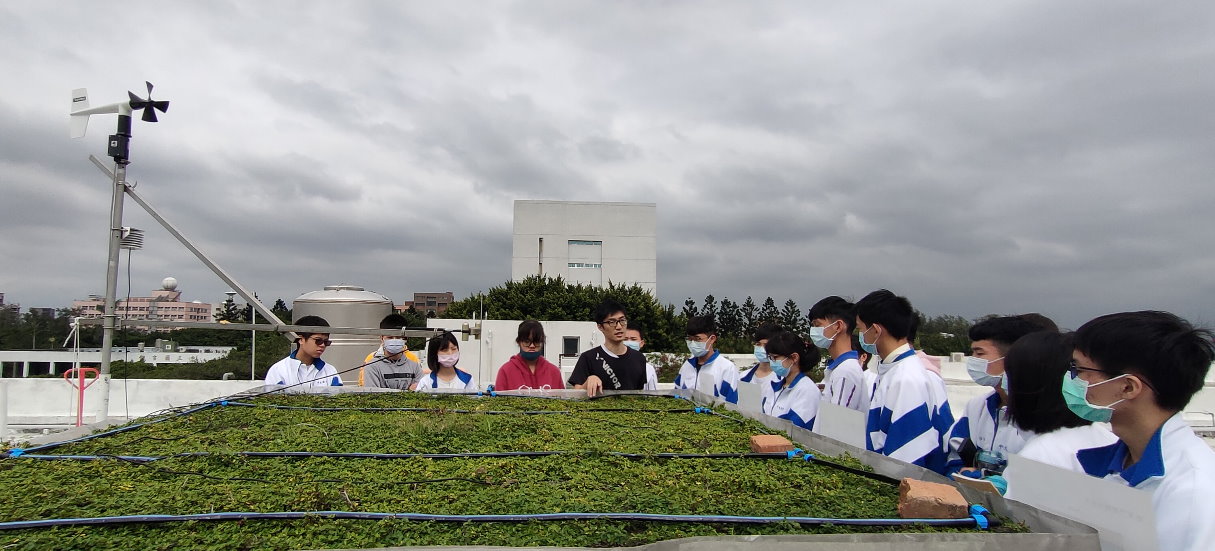

DSRP是台灣首次參與國際登月任務,也是台灣第一個離開低軌的科學酬載,預計帶回地月之間,以及月表上的太空游離輻射數據。DSRP在1月15日發射36小時後已順利傳回首批科學資料,目前在預備登月的「低能量轉換軌道」中運行,每天都在為台灣締造新的飛行紀錄。這背後,台日從接洽到開發、整合,花了近4年。

歷經失敗、4年磨合 才有這次台日登月

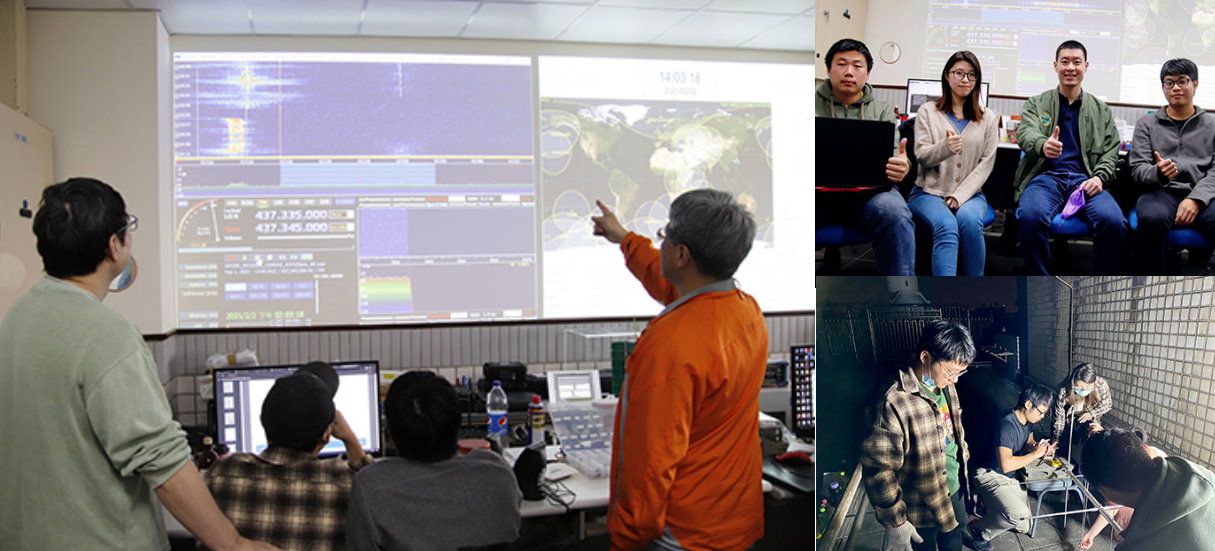

時間回到2021年。當時中央大學才剛歷經小型衛星任務「飛鼠號」因太空輻射壽命驟減的打擊,更從未設計過離開低軌以外的太空硬體;ispace也還只是一間有登月夢、但尚未有實績的太空新創公司,雙方經牽線展開合作,都不確定這次月球共乘任務能否成功。

「要讓兩個在不同國家平行開發的產品能夠整合,是很大挑戰。」中央大學太空科學與工程學系主任張起維說,團隊經過5個開發版本,才讓DSRP克服深太空高輻射、忽冷忽熱等惡劣環境,ispace工程師在過程中也提供了許多支援;「整合」則是跨國計畫關鍵,雙方須密切溝通,才能確保彼此開發的產品升空後都能正常運作。

浦田說,過程中台灣團隊多次到日本實驗室一起測試分析,專業態度讓人尊敬,對台日都是珍貴經驗;ispace也從2023年Mission 1燃料耗盡、未能著陸的失敗中汲取教訓,「相信這次能成功」。太空現在還缺失很多資料,ispace不只把DSRP當乘客,更希望協助其順利蒐集數據,讓這次任務更具價值。

月球距離地球平均約為38.4萬公里 資料來源/記者整理、國際太空市場情報公司Novaspace

不只台灣 各國都在搶月球

為何台灣要瞄準登月行動?若將視角拉到全世界,各國太空競賽正如火如荼展開,月球是戰場之一,美國與中國各自組成陣營,要載人重返月球;太空領域中的新興國家如印度、日本,也將登月視為太空布局重要一環。若台灣設備具備登月能力,台灣將在全球太空賽道中增加籌碼。

「以前太空是戰略科技,現在除了戰略,還要布局『太空經濟』。」國家太空中心主任吳宗信指出,在SpaceX星鏈大量發射衛星、帶動量產後,飛上天的酬載到地面設備需求都大增,台灣優勢是半導體業夠強,但需要從代工(OEM)拓展到具備開發、設計(ODM)能力,才能建立更健全的產業生態。

從代工走向設計 台灣要在太空經濟中拓展角色

張起維指出,台廠在代工過程常遇到的問題是不知規格為何這樣開、太空實際的環境條件又是如何,DSRP若成功登月,不只證明台灣能開發登月酬載、低軌外的衛星電子,在目前深太空數據不多情況下,帶回的資料能協助台廠轉型、建構設計能力;此外,因資料珍貴,國外產業也都想要,能擴大台灣國際合作空間。

浦田說,未來預計會與台灣產官學界有更多交流,其中ispace技術長3月中將先來台分享登月經驗;去年底則與國家太空中心簽訂備忘錄,將就月球探測展開討論。ispace也看中台灣供應鏈優勢,開始在台尋找零組件供應商,期待台日能有更多合作。

ispace HAKUTO-R Mission 2 登月流程 製表/林雨荷、洪欣慈、蔡佩容