110週年首場校慶講座,太空系劉正彥講座教授以「地震、海嘯、颱風、火山爆發擾亂太空」為題,分享太空與地球的隱秘脈絡。校園攝影記者陳松林攝

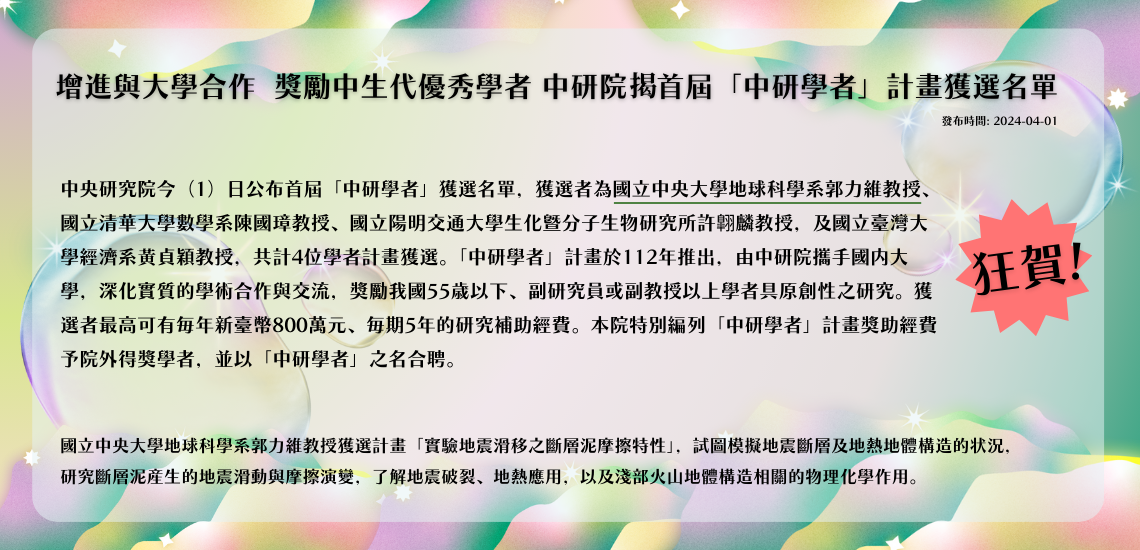

110週年校慶講座首場邀請到太空科學與工程學系劉正彥講座教授主講,以「地震、海嘯、颱風、火山爆發擾亂太空」為題分享。「天上震動10公里,地上震動1公分」,電離層的光輝微弱卻真實,科學家的探索遙遠卻深刻。劉正彥以掩星觀測連結天地變化,將太空科學應用於防災預測,為人類探尋無垠宇宙,守護腳下世界的穩定與安全。

蕭述三校長期許學生可透過校慶講座教授們科普的演講,於浩瀚的知識中遇見無限可能的自己。他表示,劉正彥在太空領域深根多年,不僅曾榮獲國科會傑出研究獎、教育部學術獎,近期更榮獲教育部國家講座主持人之肯定。他在電離層的研究領先國際,建置全球最完整的地震前兆觀測網,成果發表在頂尖國際期刊。今年初台灣首次國際登月計畫,劉正彥也是重要推手之一。

影片緩緩播放,畫面從一片深邃的黑暗中升起了微光,那是如同被宇宙之手輕撫般,在夜空的帷幕上染出的朦朧光暈——這是大氣輝光,與電離層的電子密度、化學成分、太陽活動等因素息息相關。劉正彥介紹,透過觀測不同波長的輝光變化,能夠反向推測電離層的狀態,包括電子密度的波動、磁暴的影響、重力波傳播。由於台灣位於亞熱帶和低緯度區域,大氣輝光影響在太陽活動增強期間能清楚地看見,地球電離層躍動脈絡的軌跡。

劉正彥說,中大湖面上看著鴨子悠悠前行,身後留下一串串漣漪,承載行徑的軌跡,給他很大的啟發。一個疑問如晨星般閃現:遙遠的太空中,是否也有類似存在的軌跡?這個疑問成了一條無形的絲線,將他與這所學校、這片湖、這片星空緊緊相連。

他首先介紹電漿體,它是物質的第四態,沒有固定的形狀與體積,如同宇宙中飄浮的「帶電迷霧」,而地球的電離層正是這片迷霧的棲息之地。看似遙遠的電離層,其實與人們的日常生活息息相關。當 GPS 信號穿越電離層時,就像手電筒的光束穿過濃霧,會被散射、扭曲而受到干擾。這種干擾直接影響著導航系統的精確定位和氣象預報的準確性,讓電離層的狀態成為現代科技運作中不可或缺的關鍵因素。

劉正彥描繪掩星觀測技術的奧秘,透過衛星捕捉 GNSS 信號穿越大氣層時的微妙折射,勾勒出大氣層與電離層的輪廓。台灣自主研發的「福衛七號」衛星,測量著大氣層與電離層的溫度、壓力與濕度,將這些數據化為預測颱風路徑的指南針。它不僅與地面觀測資料交織成一幅動態的電離層圖景,更能捕捉地震與海嘯在電離層中激起的漣漪——當海底地震釋放巨大能量,電離層中的電子濃度隨之波動,透過福衛七號的即時監測,科學家得以解讀這些來自宇宙的隱秘訊號,為災害預警爭取寶貴時間。

在電離層的視角下,世界是一場蒙太奇手法的電影。電漿態是世界的碎片,學者透過從離散的片段中提取信息:地殼應力變化導致岩石破裂釋放電磁波、GPS電波訊號受到地震海嘯引起的太空擾動、這一切零星的資訊,透過長期觀測與邏輯推理下,讓研究團隊得以如導演執導,以宏觀視野重構世界的語言,藉此窺見往後幾個分鏡,進一步推演颱風路徑,達到預警、防災的目的。

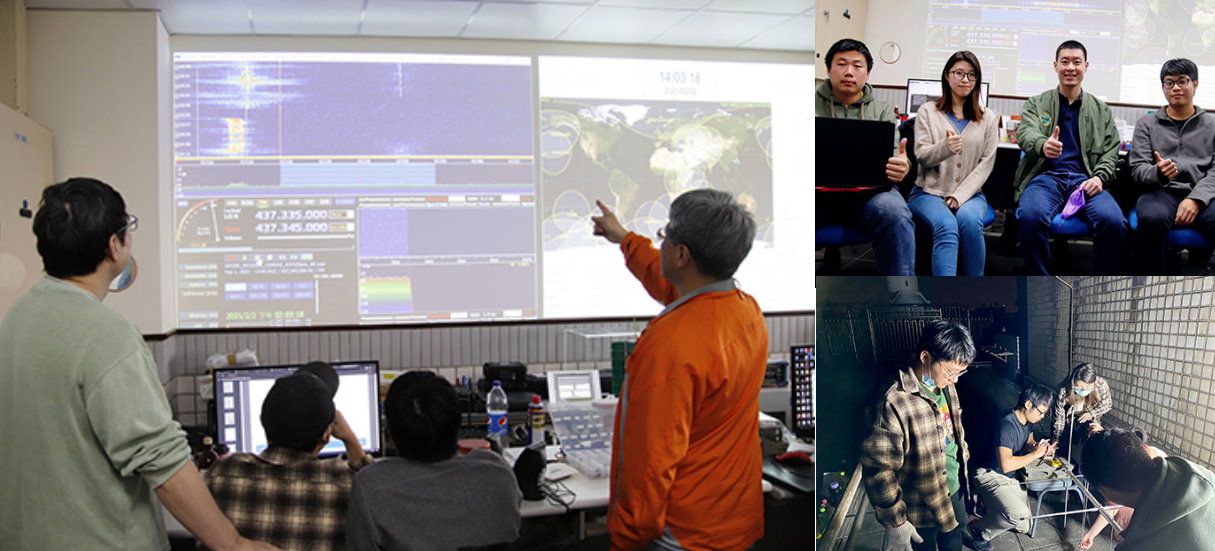

中央大學太空系深耕台灣太空研究,累積豐碩成果,並培育太空科技人才。自2021年起,每年成功完成一項衛星計畫,展現卓越的研究與執行能力。在電離層天氣、地震前兆、海嘯預警及太空監測等領域具深厚基礎,並參與玉兔號、珍珠號等國際衛星計畫,致力提升台灣太空科技國際地位。劉正彥最後歡迎大家參與3月8日的「校園開放日」,親身感受太空系如何以堅實的步伐,邁向無垠的宇宙。

蕭述三校長(左)頒發致謝禮給劉正彥教授(右),感謝他帶給學子精彩的知識饗宴。校園攝影記者陳松林攝

110週年校慶首場校慶講座在教研大樓大禮堂舉行,吸引滿滿的聽眾。陳如枝攝