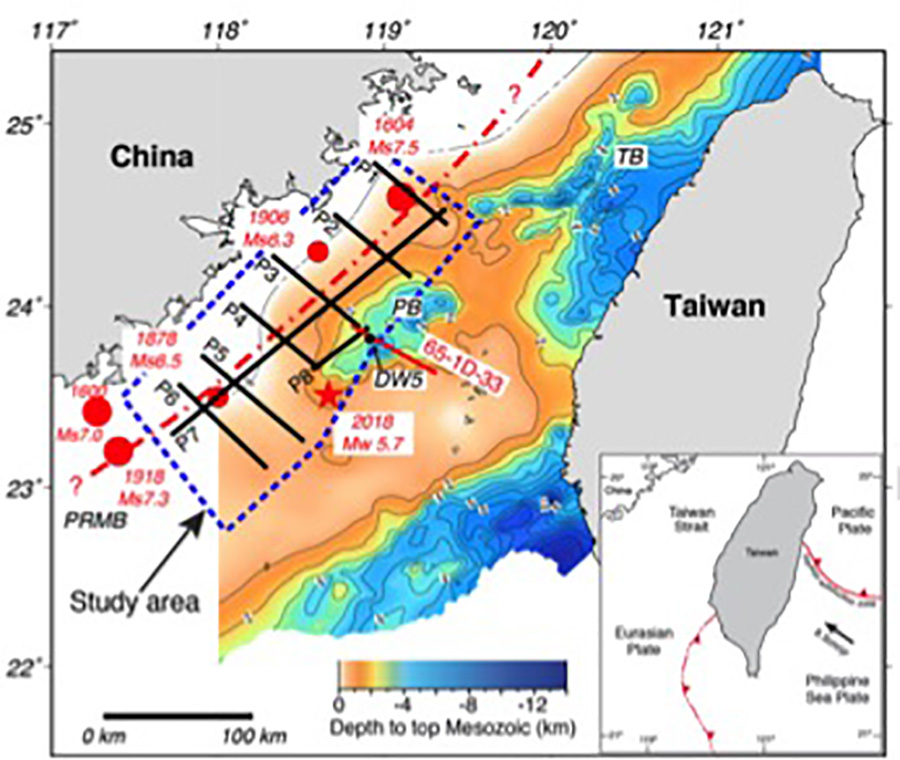

臺灣位在板塊擠壓帶、地震發生頻率高,中央大學地球科學系、中國大陸廈門海洋地震研究所等學者研究,終於找到驚人答案,發現臺灣海峽地震活動活躍,有數條活動斷層的長度可達100公里以上。這項研究發現將對離岸風機與核能安全性地震風險評估提供重要的直接數據。

臺灣每年地震活動頻率相當高,看似平靜的臺灣海峽,會不會同樣發生大地震,影響沿海建築物等結構安全?中央大學地球科學系郭陳澔教授整合臺灣、大陸與西班牙研究團隊,首次有系統的揭開臺灣海峽內的活動斷層構造,並解釋板塊內為何有大地震發生。

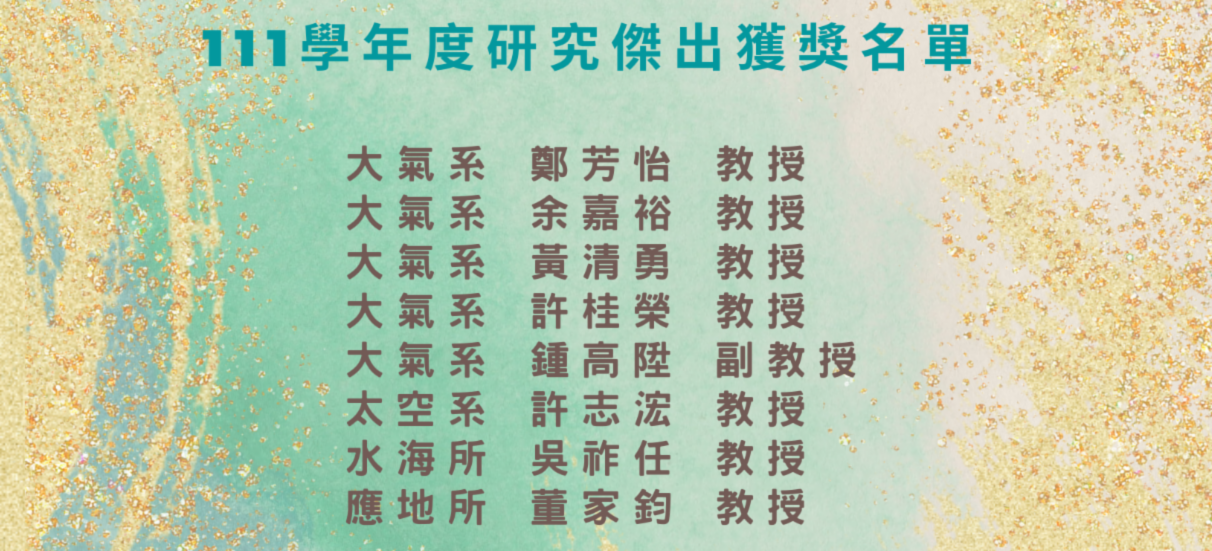

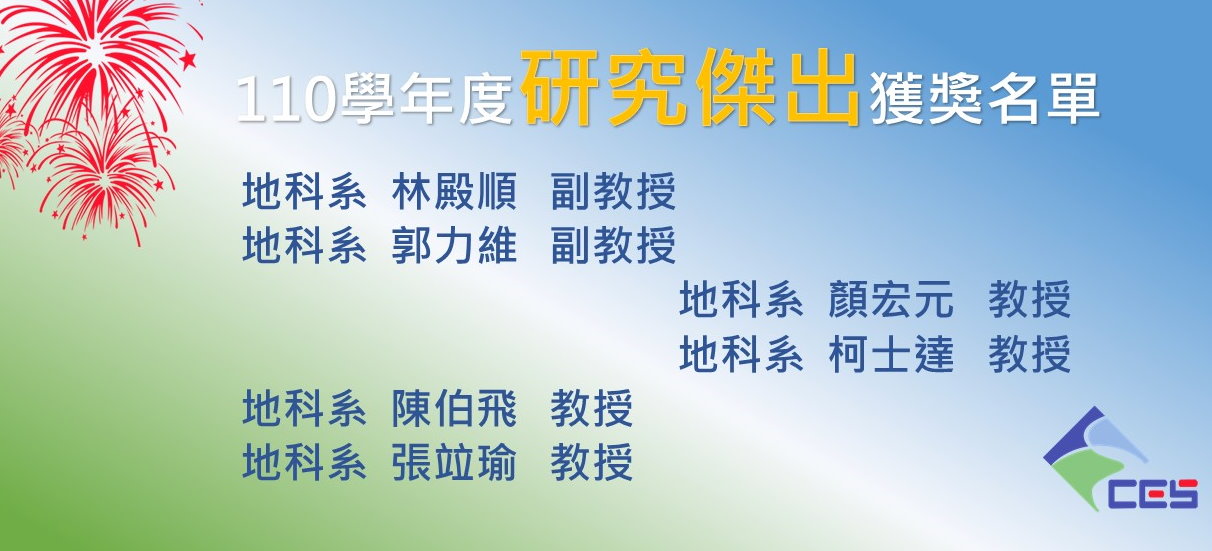

研究團隊發現臺灣海峽斷層活動確實十分活躍,相當不平靜,中央大學地球科學系郭陳澔教授說,這次研究團隊成員還包括中央大學地球科學系林殿順副教授、大陸廈門海洋地震研究所張藝峰博士生、謝志招博士、金星教授與西班牙中央研究院地球所Joaquina Alvarez-Marron研究員、 Dennis Brown特聘研究員(兼任中央大學地球科學系講座教授)。

三方科學家在長期合作下,利用高解析海底震測剖面與臺灣海峽地震分佈資料研究臺灣海峽內的活動斷層構造,發現臺灣海峽地震活動確實十分活躍,地震規模雖然沒有台灣本島大且次數多,但小震不斷,尤其在台灣海峽西側靠近福建與廣東沿海地區。而在這區域的歷史災害型地震也多有記載,目前以1604年規模7.5的泉州外海地震最大,可見以地震活動度來說,臺灣海峽很不平靜。

在斷層活動型態,郭陳澔表示,主要以走滑機制為主,但也有其他型態的斷層錯動發生,同時發現有許多切穿海床的活動斷層,為早期的正斷層再度活動的斷層,有些切穿海床持續活動中,有些則尚未再度活動,有數條活動斷層的長度可達100公里以上。

目前科學家將這些斷層系統廣義的歸類為濱海斷層系統,解釋了臺灣海峽為何位於板塊內仍有頻繁的地震活動。至於這些早期的正斷層形成原因,推論為在南海張裂時期拉張所形成,之後因歐亞與菲律賓板塊聚合,轉變成以滑移為主的斷層活動發生,此與我們台灣西部區域深部地震發震構造極為類似。這項研究發現將對離岸風機與核能安全性地震風險評估提供最重要的直接數據。

這次的論文研究和相關成果,已經在國際期刊「科學報導」 (Scientific Reports),網址:https://www.nature.com/articles/s41598-020-60666-3。